বায়ুমন্ডল ও গ্যাস সূত্রের প্রয়োগ আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়। এই পাঠটি “এইচএসসি রসায়ন ১ম পত্র” এর “পদার্থের অবস্থা” ইউনিট ৪ এর অন্তর্ভুক্ত।

Table of Contents

বায়ুমন্ডল ও গ্যাস সূত্রের প্রয়োগ

বায়ুমণ্ডলের উপাদান (Components of Atmosphere)

শুষ্ক, স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ বায়ু বিশ্ব পরিবেশের জন্য একটি সার্বজনীন সম্পদ। জীবজগতের শ্বসন ক্রিয়ায় অক্সিজেন (O2) গ্যাস অপরিহার্য এবং উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা উৎপাদনে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO2) গ্যাস অপরিহার্য। এ উভয় গ্যাসই বায়ুর স্বাভাবিক উপাদান। মূলত বায়ু হচ্ছে বিভিন্ন গ্যাসের মিশ্রণ। পৃথিবীকে কম্বলের ন্যায় পরিবেষ্টনকারী বায়ুর পরিমণ্ডলকে বায়ুমণ্ডল বলা হয় । ভূপৃষ্ঠ হতে প্রায় 500 km পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল বিস্তৃত।

শতকরা আয়তন হিসেবে বিশুদ্ধ ও শুষ্ক বায়ুর প্রধান গ্যাসীয় উপাদান হচ্ছে-

নাইট্রোজেন গ্যাস (N2) – 78.09%; অক্সিজেন গ্যাস (O2) – 20-94%; কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস (CO2) – 0-03%

বিভিন্ন নিষ্ক্রিয় গ্যাস খুবই কম পরিমাণে বায়ুতে বিদ্যমান থাকে । যেমন-

এছাড়াও বিভিন্ন গ্যাস অতি সামান্য পরিমাণে বায়ুতে বিদ্যমান থাকে। যেমন- মিথেন (CH4) ( 2 x 10% ), অ্যামোনিয়া (1×10 %), কার্বন মনোঅক্সাইড (প্রায় 1.2 × 10%), নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস (প্রায় 2.5 x 10%) এবং হাইড্রোজেন গ্যাস অতি নগণ্য পরিমাণে থাকে। সময় ও স্থান ভেদে বায়ুতে বিভিন্ন পরিমাণে জলীয় বাষ্প পাওয়া যায়। বায়ুমণ্ডলের মোট গ্যাসীয় পদার্থের ভর প্রায় 5.5 × 105 টন যা পৃথিবীর মোট ওজনের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ ।

[বায়ুমণ্ডলের ঘনত্বকে পিপিএম (Parts per million, 10) বা পিপিবি (Parts per billion, 10) বা পিপিটি (Parts per trillion, 10–2) এককে প্রকাশ করা হয় ।]

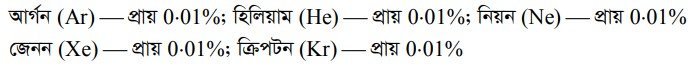

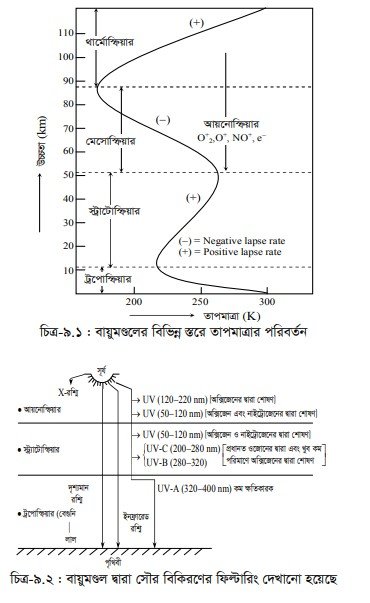

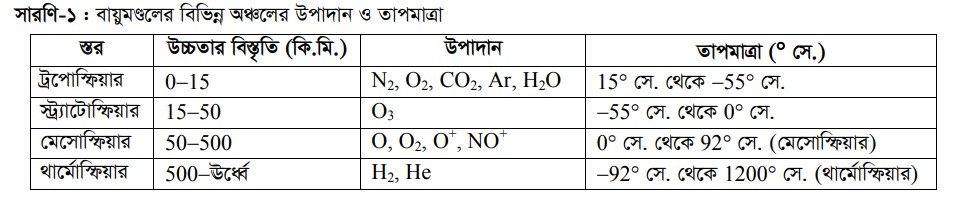

পৃথিবী পরিবেষ্টিত বায়ুর পরিমণ্ডলকে বায়ুমণ্ডল (Atmosphere) বলা হয়। বায়ুমণ্ডলকে উচ্চতা, চাপ ও তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে প্রধানত ৪টি অঞ্চলে ভাগ করা হয় । পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ হতে দূরত্ব ও তাপমাত্রা অনুসারে অঞ্চল বা স্তরগুলো হলো-

১। ট্রপোস্ফিয়ার (Troposhere )

২। স্ট্রাটোস্ফিয়ার (Stratosphere)

৩। আয়নোস্ফিয়ার (Ionosphere)

৪। এক্সোস্ফিয়ার (Exosphere)

১। ট্রপোস্ফিয়ার (Troposhere) : ভূপৃষ্ঠ হতে 15 কি.মি. উচ্চতা পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের স্তরকে ট্রপোস্ফিয়ার বলা হয়। এ স্তরে বায়ুর ঘনত্ব সর্বাধিক । ট্রপোস্ফিয়ার স্তরেই ঝড়, ঝঞ্ঝা, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে। এ অঞ্চলে সাধারণত N2, O2, CO2, H2O (vap) সহ সামান্য পরিমাণে নিষ্ক্রিয় গ্যাস থাকে। বায়ুমণ্ডলের 5.5 km উচ্চতা পর্যন্ত মোট বায়ুর প্রায় 50% এবং 30 km উচ্চতা পর্যন্ত প্রায় 97-99% বায়ু থাকে। ভর হিসেবে মোট বায়ুর প্রায় 70–75% এ অঞ্চলে বিদ্যমান। এ স্তরে প্রতি কিলোমিটার উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে 6-6-7°C হারে তাপমাত্রা হ্রাস পায়।

(উচ্চতার সাথে তাপমাত্রা পরিবর্তনের এ হারকে বায়ুমণ্ডলের বিলোপন হার বলে।) ফলে এ স্তরে তাপমাত্রা 15 km উচ্চতায় প্রায় –55°C থেকে – 56°C হয়। এ স্তরে বায়ুচাপ 760 mm Hg/m2 থেকে উপরের দিকে কমতে থাকে এবং 15 km উচ্চতায় প্রায় 100 mm (Hg) হয় । কারণ উপরের দিকে ক্রমান্বয়ে বায়ুর ঘনত্ব কমতে থাকে ।

২। স্ট্রাটোস্ফিয়ার (Stratosphere) : ট্রপোস্ফিয়ারের ঠিক উপরের বায়ু স্তরটির নাম স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। এ অঞ্চলটি ভূপৃষ্ঠের 15 কি.মি. থেকে 50 কি.মি. উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। বায়ুমণ্ডলের এ স্তরে প্রধানত ওজোন (O3) গ্যাসের স্তর থাকে। এজন্য এ স্তর ওজোনোস্ফিয়ার নামেও পরিচিত। এ স্তরের উপরের দিকে ক্রমান্বয়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। কারণ ওজোন সূর্য থেকে নির্গত অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে। এ অঞ্চলের তাপমাত্রা – 56° সে. থেকে – 2° সে. এর মধ্যে থাকে।

৩। মেসোস্ফিয়ার (Mesosphere ) : 50 কি.মি. থেকে 500 কি.মি. উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুমণ্ডলের স্তরকে ‘মেসোস্ফিয়ার’ বলা হয়। এ স্তরের 51-85 km পর্যন্ত অংশকে মেসোস্ফিয়ার বলে। এ স্তরে উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে তাপমাত্রা হ্রাস পায়। এ স্তরে বায়ুর চাপ অত্যন্ত কম। মেসোস্ফিয়ারের উপরে 86-500 km উচ্চতা পর্যন্ত স্তরকে থার্মোস্ফিয়ার বলে।

কারণ এ স্তরে উচ্চতার সাথে দ্রুত হারে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। মেসোস্ফিয়ার ও থার্মোস্ফিয়ারে বিভিন্ন উপাদান আয়নিত অবস্থায় থাকে (O,, O’, NO’) বলে এ দুটি স্তরকে একত্রে আয়নোস্ফিয়ার বলে। এ স্তরে বায়ুর ঘনত্ব খুব কম থাকে। এ অঞ্চলে পারমাণবিক অক্সিজেনের ঘনত্ব বেশি থাকে এবং আণবিক অক্সিজেনের ঘনত্ব কম থাকে । এ অঞ্চলের তাপমাত্রা –2° সে. থেকে – 92° সে.।

৪। থার্মোস্ফিয়ার (Thermosphere ) : বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলোর মধ্যে সর্বশেষ স্তর হলো এক্সোস্ফিয়ার। এ স্তরটি মেসোস্ফিয়ারের উপরে অবস্থিত। এটি 500 কি.মি. হতে উপরে অসীম সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। এ স্তরে বায়ুর ঘনত্ব খুবই কম এবং ক্রমান্বয়ে কমতে কমতে শেষ পর্যন্ত কোনো বায়ুই থাকে না। এ অঞ্চলের তাপমাত্রা – 92° সে. হতে 1200° সে. পর্যন্ত হয়ে থাকে। এ অঞ্চলে H2, He গ্যাস থাকে ।

বিভিন্ন গ্যাসের অনুপাত অনুসারে বায়ুমণ্ডলকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— সমমণ্ডল (Homosphere) ও বিষমমণ্ডল (Heterosphere)।

ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপরে প্রায় 90 km পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের উপাদান গ্যাসের সংযুক্তি বা অনুপাত প্রায় একই থাকে বলে বায়ুমণ্ডলের এ অঞ্চলকে সমমণ্ডল বলে। এ স্থানে বিভিন্ন গ্যাসের অনুপাত বিভিন্ন বলে 91–10,000 km পর্যন্ত স্তরকে বিষমমণ্ডল বলে ।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টিতে বায়ুর তাপ, চাপ, ঘনত্ব ও জলীয় বাষ্পের অবস্থার পরিবর্তনের প্রভাব

Effect of temperature, pressure, density and humidity of air to create cyclone and tidal wave

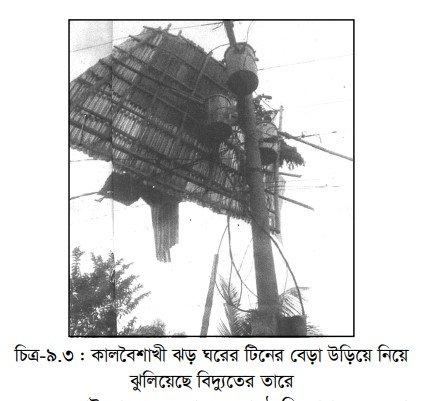

গভীর সমুদ্রে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা, চাপ, ঘনত্ব, বায়ুপ্রবাহ ও জলীয় বাষ্পের পরিবর্তনজনিত কারণে নিম্নচাপের সৃষ্টি ও অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে । সাধারণত গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বিষুবরেখা এবং কর্কটক্রান্তি ও মকর ক্রান্তি রেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয়। এজন্য ঘূর্ণিঝড়কে ট্রপিক্যাল সাইক্লোন বলা হয়। Tropical অর্থ ক্রান্তীয়। আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে কালবৈশাখী ঝড় বা টর্নেডো হয়ে থাকে।

ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির প্রধান কারণসমূহ হচ্ছে— বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রা বৃদ্ধি (27°C বা 80°F এর উপরে), উচ্চচাপ স্থান থেকে নিম্নচাপ স্থানে বায়ুপ্রবাহ, বাতাসের আর্দ্রতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। গ্রীষ্মকালে সূর্য খাড়াভাবে তাপ দেওয়ায় স্থলভাগ দ্রুত উত্তপ্ত হয় এবং ভূভাগের বিকিরিত তাপের ফলে বায়ুর উপাদান গ্যাসসমূহের গতি বৃদ্ধি পায়। তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পায় ও ঘনত্ব হ্রাস পায়। ফলে বায়ু হালকা হয়ে উপরে উঠে গেলে ঐ স্থানে শূন্যতার সৃষ্টি হয় ও চাপ হ্রাস পায়। নিম্নচাপ অঞ্চলের শূন্যতা পূরণের জন্য পার্শ্ববর্তী উচ্চচাপ স্থানের বায়ু দ্রুত বেগে ছুটে আসে।

ফলে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। অপরদিকে সূর্যের প্রখর তাপে সমুদ্রপৃষ্ঠের পানি বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে বায়ুর আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায়। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরে বায়ুর ঘনত্ব ও চাপ বৃদ্ধি পায়। তাই দিনের বেলা জলভাগ থেকে অপেক্ষাকৃত শীতল ও উচ্চচাপের বায়ু স্থলভাগে প্রবাহিত হয়।

কিন্তু রাতের বেলা জলভাগ ধীরে ধীরে শীতল হয় ও স্থলভাগ দ্রুত শীতল হয়। তাই রাতের বেলা সমুদ্রপৃষ্ঠে নিম্নচাপ ও স্থলভাগে উচ্চচাপ থাকে। এ কারণে রাতে অপেক্ষাকৃত শীতল ও উচ্চচাপের শুষ্ক বায়ু স্থলভাগ থেকে জলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। এভাবে জলভাগ ও স্থলভাগের বায়ুর ঘনত্ব, চাপ ও তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির জন্য পানির তাপমাত্রা 27°C এর বেশি হতে হয়। বঙ্গোপসাগরে বছরের অধিকাংশ সময় পানির তাপমাত্রা 27°C এর উপরে থাকে। এর ফলে গভীর সমুদ্রে বাতাসের ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত কম থাকায় তা উপরে উঠে যায়। বাতাস উপরে উঠে গেলে ঐ অঞ্চলে শূন্যতার সৃষ্টি হয় ও নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। ফলে দুটি ঘটনা ঘটে।

(ক) ঘূর্ণিঝড় : বায়ু শূন্যস্থানে বা নিম্নচাপ স্থানে দ্রুতবেগে পার্শ্ববর্তী এলাকার অপেক্ষাকৃত শীতল ও ভারী বায়ু পাক খেতে খেতে কুণ্ডলীর আকারে চারদিক থেকে ছুটে এসে পরস্পরের সাথে ধাক্কায় বায়ু গরম ও ঊর্ধ্বমুখী হয়। এ ধরনের কেন্দ্রমুখী ও ঊর্ধ্বগামী কুণ্ডলী আকারে আবর্তিত বায়ু উপরে উঠার সময় সমুদ্রপৃষ্ঠের পানি বাষ্পীভূত হয়। উপরের দিকে আর্দ্র ও উত্তপ্ত বায়ু শীতল হওয়ার সময় সুপ্ততাপ বা লীন তাপ ছেড়ে দেয় এবং তা পার্শ্ববর্তী আরও বায়ুকে উত্তপ্ত করে।

বায়ুর জলীয় বাষ্প শীতল হয়ে মেঘে রূপান্তরিত হয়। এরকম বাষ্পীভবন ও ঘনীভবনের মাধ্যমে মেঘমালার সৃষ্টি হয়। জলীয় বাষ্প শীতল হওয়ার সময় নির্গত তাপ মেঘের উপবিভাগের বায়ু উত্তপ্ত করে। এর ফলে বায়ুচাপ বৃদ্ধি পায়। মেঘ ও বায়ু তখন উচ্চচাপ স্থান থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলে প্রবলবেগে কুণ্ডলী আকারে প্রবাহিত হয় ও ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়।

ঘূর্ণিঝড় শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক শব্দ Kyklos থেকে, যার অর্থ সর্পের কুণ্ডলী (Coil of snakes)। পৃথিবীর আবর্তন গতির জন্য ঘূর্ণিঝড় উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার দিকে আবর্তিত হয়। ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় 60 km থেকে 350 km পর্যন্ত হতে পারে কেন্দ্রে বায়ুর চাপ কম থাকে। 1991 সালে বাংলাদেশে আঘাতহানা ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ ছিল 225 km।

মনে রাখবেন— ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ হলো—

- ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির প্রধান কারণ সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্তপ্ত তাপমাত্রা এবং বায়ুশূন্যতা। সমুদ্রের উষ্ণতর পানি। সাধারণত 150 ফুট গভীর পর্যন্ত সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা 26.5°C বা তার ঊর্ধ্বে থাকে ।

- ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির কেন্দ্রে নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়া ।

- নিচে নিম্নচাপ এবং উপরে উচ্চচাপ থাকা ।

- পৃথিবীর উচ্চ বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে বাতাসের গতিবেগের পার্থক্য কমে যাওয়া ।

(খ) জলোচ্ছ্বাস : বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহ, পৃথিবীর আবর্তন, বায়ুর আর্দ্রতা, ঘূর্ণিঝড় ও সমুদ্রের তলদেশের ভূমিকম্পের প্রভাবের কারণে জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ নিম্নচাপ সৃষ্টি হলে ঐ অঞ্চলের বায়ু প্রবলবেগে কুণ্ডলীর আকারে উপরে উঠার সময় একটা বিশাল অঞ্চলের প্রচুর পানি বাষ্পীভূত হয়। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের ঐ অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী জলরাশি প্রবলবেগে নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত হলে চতুর্দিকের পানির ধাক্কায় বিশাল ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। এ ঢেউ সমুদ্র উপকূলের যতই নিকটবর্তী হয় ততই তীব্র ও দীর্ঘতর হয়ে ভয়ংকর জলোচ্ছ্বাস রূপে সমুদ্র উপকূলে আঘাত হানে ।

জলোচ্ছ্বাস ঢেউয়ের উচ্চতা 10–100 ফুট পর্যন্ত হয় এবং ঘণ্টায় গতিবেগ 50-500 km পর্যন্ত হতে পারে। সমুদ্র তলদেশে ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসকে সুনামি (tsunami) বলে। ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের কাছে ভারত মহাসাগরে ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর ভয়ংকর সুনামির সৃষ্টি হয়েছিল।

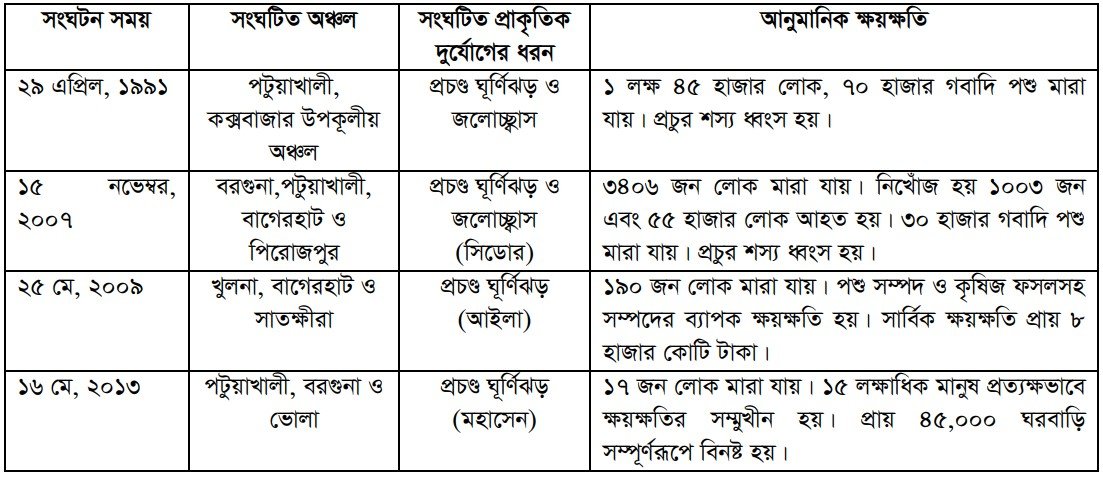

১৯৯১–২০১৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের উপর দিয়ে যে কয়টি ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস বয়ে যায় তার বিবরণ ও প্রভাব নিম্নে দেওয়া হলো :

গ্যাস সিলিন্ডারজাতকরণে গ্যাসসূত্রের প্রয়োগ

(Application of gases law to fill gas in Cylinder)

প্রতিটি গ্যাস সিলিন্ডারের একটি নির্দিষ্ট চাপ সহ্য ক্ষমতা আছে। যদি কোনো সিলিন্ডারের চাপ তার সর্বোচ্চ সহ্য ক্ষমতায় পৌঁছে বা অতিক্রম করে তাহলে ঐ সিলিন্ডারটি বিস্ফোরিত হবে। এজন্য সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তির সময় কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কী পরিমাণ গ্যাস ভর্তি করলে চাপ কী পরিমাণ হবে তা বিবেচনা করতে হয়।

এছাড়াও ঐ গ্যাস সিলিন্ডারটির তাপমাত্রা পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পায়। কাজেই পরবর্তীকালে তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত কারণে সিলিন্ডারের চাপ বৃদ্ধি পেয়ে যেন তার সহ্য ক্ষমতা অতিক্রম না করে তাও বিবেচনা করতে হবে। গ্যাস সিলিন্ডারজাতকরণের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করার জন্য গ্যাসসূত্রসমূহ বা তাদের সমন্বয় সূত্র ব্যবহার করা হয়।

আমাদের দৈনন্দিন কাজে বিভিন্ন ধরনের সিলিন্ডারজাত গ্যাসের প্রয়োজন পড়ে। যেমন— লোহা ওয়েল্ডিং কারখানায় অ্যাসিটিলিন এবং অক্সিজেন গ্যাসের প্রয়োজন হয়। ফায়ার সার্ভিসের জন্য বা অফিসে অগ্নিনির্বাপক সিলিন্ডারে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস থাকে। শ্বাসকষ্টের রোগীকে অক্সিজেন গ্যাসের সিলিন্ডার হতে গ্যাস সরবরাহ করা হয়।

এছাড়াও আমাদের প্রতিদিন রান্নার কাজে ব্যবহৃত LPG (Liquified Petroleum Gas) গ্যাসও হলো সিলিন্ডার জাত। সব ধরনের সিলিন্ডারেই গ্যাসকে তরল করে রাখা হয়। এছাড়াও বডি স্প্রে, মশা নিধন স্প্রে যেমন— মরটিন এগুলোতেও গ্যাসকে তরল করে রাখা হয়। এক্ষেত্রে গ্যাসের সূত্রাবলির প্রয়োগ হয়।

গ্যাসীয় পদার্থ যেমন— প্রোপেন, বিউটেন ইত্যাদি যখন গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে তখন গ্যাসীয় অণুগুলো পরস্পর হতে অনেক দূরে অবস্থান করে এবং এ অণুগুলোর আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল অনেক কম হয়। গ্যাসের উপর চাপ প্রয়োগ করলে গ্যাসের আয়তন কমে যায় এবং অণুগুলো পরস্পরের কাছাকাছি আসে এবং আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল বৃদ্ধি পায়।

ফলে গ্যাস তরলে পরিণত হয়। গ্যাস তরলীকরণের ক্ষেত্রে বয়েল এবং চার্লসের সূত্রের প্রয়োগ হয়। [বয়েলের সূত্র : Voc এবং চার্লসের সূত্র V c T] বয়েল এবং P চার্লসের সূত্রানুযায়ী দেখা যায় গ্যাসের উপর চাপ বৃদ্ধি করলে গ্যাসের আয়তন হ্রাস ঘটে। আবার গ্যাসের আয়তন হ্রাস করলে তাপের হ্রাস ঘটে।

গ্যাস তরলীকরণের জন্য গ্যাসের সংকট তাপমাত্রা জানা প্রয়োজন । গ্যাসকে তরল করার ক্ষেত্রে গ্যাসের তাপমাত্রা সংকট তাপমাত্রার নিচে রেখে গ্যাসের উপর চাপ প্রয়োগ করে গ্যাসকে সংকুচিত করে হঠাৎ একটি বদ্ধ বড় পাত্রে ছেড়ে দেওয়া হয়। এতে করে গ্যাসাণুগুলো দ্রুত দূরে চলে যায় এবং গ্যাসের তাপমাত্রা হ্রাস ঘটে। একে জুল-থমসন প্রভাব বলে। এভাবে কয়েকবার গ্যাসকে সংকোচন এবং প্রসারণ করার ফলে গ্যাসের তাপমাত্রা হ্রাস হয়ে সন্ধি বা সংকট (Critical temperature) তাপমাত্রার নিচে আসা মাত্রই উচ্চ চাপের ফলে তা তরলে পরিণত হয় ।

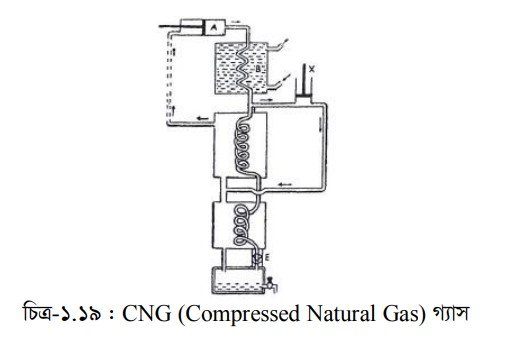

রান্নার কাজে ব্যবহৃত LPG (Liquified Petroleum Gas) ( 75% বিউটেন এবং 25% প্রোপেন) এবং মোটরগাড়িতে ব্যবহৃত CNG (Compressed Natural Gas) (95-99% মিথেন) সিলিন্ডারজাত করে বিক্রি করা হয় ।CNG বা ঘনীভূত প্রাকৃতিক গ্যাস 2-0-3-0 atm চাপে গ্যাস বিতরণ কেন্দ্র হতে পাইপের মাধ্যমে CNG ফিলিং স্টেশনে পাঠানো হয়। ফিলিং স্টেশনে প্রাপ্ত গ্যাসকে চারটি ধাপে চাপ প্রয়োগ করে সংকুচিত বা ঘনীভূত (Condensed) করা হয়। এ ঘনীভূত গ্যাসকেই CNG বলে যা পরবর্তীতে মোটরগাড়ির সিলিন্ডারে ফিলিং করা হয় ।

LPG (Liquified Petroleum Gas) হলো অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থের আংশিক পাতন থেকে প্রাপ্ত গ্যাস। এ গ্যাসকে গ্যাসের সূত্রাবলি প্রযোগ করে 6.0 atm চাপে তরল করা হয়। তরল গ্যাসকে পরবর্তীতে স্টিলের সিলিন্ডারে ভর্তি করা হয়।

রান্নার কাজে ব্যবহৃত গ্যাস সিলিন্ডারে 3.1-3.5 kg.cm2 চাপে LP গ্যাসকে বিশেষ পাইপের মাধ্যমে ভর্তি করা হয়। গ্যাস সিলিন্ডারের গ্যাস রেগুলেটর নিয়ন্ত্রণ করে গ্যাসের উপর হতে চাপ কমালেই LPG পুনরায় গ্যাস আকারে সিলিন্ডার হতে বের হয়ে আসে। LP গ্যাসের সাথে সামান্য পরিমাণে তীব্র গন্ধ যুক্ত মারক্যাপটান (C2HS বা CH4S) নামক জৈব যৌগ যুক্ত করা হয় । গ্যাস সিলিন্ডারে কোনো ছিদ্র থাকলে সেই ছিদ্র দিয়ে গ্যাস বের হলেই মারক্যাপটানের গন্ধ থেকে তা বোঝা যাবে ।

বাংলাদেশের সিলেট, মৌলভীবাজার, হরিপুর এবং রাঙ্গু গ্যাস ক্ষেত্র থেকে যে গ্যাস পাওয়া যায় তাকেই প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural Gas) বলে। প্রাকৃতিক গ্যাসের মধ্যে মিথেন প্রায় 95–96% এবং অবশিষ্ট CO2, H2S এবং উচ্চ আণবিক ভরবিশিষ্ট সামান্য পরিমাণে হাইড্রোকার্বন 4–5% থাকে। এ মিশ্রিত গ্যাস থেকে CO2, H2S এবং উচ্চ আণবিক ভরের হাইড্রোকার্বন অপসারণের পর উচ্চ চাপে (6-0–10-0 atm) তরলে পরিণত করার বিশেষ ট্যাংকে সংরক্ষণ করা হয়। একে LNG (Liquified Natural Gas) বলে।