পরমাণুর গঠন আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়। এই পাঠটি “এইচএসসি রসায়ন ১ম পত্র” এর “পারমাণবিক গঠ” ইউনিট ১ এর অন্তর্ভুক্ত।

Table of Contents

পরমাণুর গঠন

মৌলিক ধারণা (Basic Concept):

পরমাণুর গঠনের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। বিভিন্ন রসায়নবিদ বিভিন্ন সময়ে পরমাণু সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ প্রদান করেন। সর্বপ্রথম খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬০ অব্দে গ্রিক দার্শনিক লূসিপাস (Leucippus) এবং ডেমোক্রিটাস (Democritus) হামান দিস্তার (Pest and Morter) সাহায্যে পদার্থকে অতি সূক্ষ্ম কণায় পরিণত করেন। তিনি এ সূক্ষ্ম কণার নাম দেন অ্যাটমা (Atoma; Greek for indivisible) যার অর্থ অবিভাজ্য অর্থাৎ পদার্থ অতি সূক্ষ্ম অসংখ্য কণার সমন্বয়ে গঠিত। প্রায় একই সময়ে ভারতের বিজ্ঞানী আচার্য কণাদ (Acharya Konad) ডেমোক্রিটাসের মতবাদকে সমর্থন করেন।

১৮০৩ সালে ব্রিটিশ স্কুল শিক্ষক জন ডাল্টন (John Dalton) বলেন পরমাণু অবিভাজ্য একে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না। ১৮০৮ সালে জন ডাল্টন (John Dalton) প্রস্তাব করেন যে, মৌলিক পদার্থগুলো অবিভাজ্য। যা অতিশয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণার সমন্বয়ে গঠিত— এ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণাকে পরমাণু বলে। পরবর্তীতে ১৮৯৮ সালে জোসেফ জন থমসন (Joseph John Thomson) পরমাণুর গঠন সম্পর্কে প্রস্তাব করেন যে, পরমাণু একটি গোলক বিশেষ যার সবদিকে সমানভাবে ধনাত্মক আধান বিস্তৃত।

ইলেকট্রনসমূহ এ গোলকের অভ্যন্তরে এমনভাবে সজ্জিত থাকে যে, গোলকের কেন্দ্রের প্রতি এদের আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ পরস্পর সমান। ১৯০৪ সালে থমসন তাঁর প্রস্তাবিত পরমাণুর গঠন সম্পর্কিত ধারণাকে আরও উন্নত করেন এবং বলেন যে, “পরমাণু ইলেকট্রনের সমন্বয়ে গঠিত যা স্থিতিস্থাপক গোলকের স্যুপে (Soup of Positive Charge) অবস্থিত ধনাত্মক চার্জকে প্রশমিত করে, যা Plum Pudding Model নামে পরিচিত। ১৯১১ সালে বিজ্ঞানী আর্নেস্ট রাদারফোর্ড (Earnest Rutherford ) বলেন যে, পরমাণু বিভাজ্য, একে বিভাজিত করলে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি কণিকা পাওয়া যায়। তিনি স্বর্ণপাতের উপর -কণার বিক্ষেপণের মাধ্যমে পরমাণুতে নিউক্লিয়াসের উপস্থিতি প্রমাণ করেন। সর্বশেষ ১৯১৩ সালে নিল্স বোর (Neils Bohr) রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের আরও উৎকর্ষ সাধন করেন।

পরমাণু ও পরমাণুর মূল কণিকা:

ঊনিশ শতকের শেষ দশকে বেশ কতকগুলো উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের ফলে পরমাণু অবিভাজ্য এ ধারণাটির বিলুপ্তি ঘটে এবং পরমাণু কতগুলো অতিসূক্ষ্ম কণিকার সমষ্টি বলে প্রমাণিত হয়। এ সব অতিসূক্ষ্ম কণিকাকে আর বিভাজন করা যায় না এবং এরা মূল উপাদান হিসেবে সব পরমাণুতেই থাকে। এদেরকে পরমাণুর মূল কণিকা বলা হয়। পরমাণূর মূল কণিকা তিন ধরনের, যথা স্থায়ী মূল কণিকা, অস্থায়ী মূল কণিকা এবং কম্পোজিট কণিকা ।

(১) স্থায়ী মূল কণিকা:

ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন এই তিনটি মূল কণিকা সব মৌলের পরমাণুতে থাকে বলে এগুলোকে স্থায়ী মূলকণিকা বলা হয় । (শুধুমাত্র হাইড্রোজেন-1 পরমাণুতে শুধু 1টি ইলেকট্রন ও 1টি প্রোটন আছে এতে কোন নিউট্রন নেই)।

(২) অস্থায়ী মূল কণিকা:

কিছু কিছু মূল কণিকা কোন কোন মৌলের পরমাণুতে অস্থায়ীভাবে খুব স্বল্প সময়ের জন্য বিরাজ করে। এগুলোকে অস্থায়ী মূল কণিকা বলা হয়। অস্থায়ী মূলকনিকার সংখ্যা প্রায় ১০০। নিউট্রিনো, অ্যান্টি নিউট্রিনো, পজিট্রন, মেসন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য অস্থায়ী মূলকণিকা ।

(৩) কম্পোজিট কণিকা (Composite particles):

স্থায়ী ও অস্থায়ী মূলকণিকা ছাড়াও আরও এক প্রকার কণিকা পরমাণুতে থাকে, যাদেরকে কম্পোজিট কণিকা বলা হয় । আল্ফা কণিকা ও ডিউটেরন কণিকা ইত্যাদি কম্পোজিট কণিকার উদাহরণ। এখানে পরমাণুর স্থায়ী মূলকণিকাগুলোর সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের:

বৈশিষ্ট্য ইলেকট্রন (‘je) :

1897 খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী স্যার জে. জে. থমসন (Sir J. J. Thomson) ক্যাথোড রশ্মি পরীক্ষার সময় ইলেকট্রনের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানী জে. স্টোনি এর নাম দেন ইলেকট্রন। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় ক্যাথোড রশ্মি হলো ইলেকট্রনের একটি প্রবাহ মাত্র। কতকগুলো ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট কণা দ্বারা এ ক্যাথোড রশ্মি গঠিত। ক্যাথোড রশ্মিতে বিদ্যমান এমন কণাগুলোকে ইলেকট্রন বলে। ইলেকট্রন নামক এ জাতীয় কণা সকল পরমাণুর একটি অতি সাধারণ উপাদান। পরমাণুর নিউক্লিয়াস হতে বিভিন্ন দূরত্বে বিভিন্ন শক্তিস্তরে ইলেকট্রন কণা অবস্থান করে ।

![]()

প্রোটন (1/1p) :

1886 খ্রিষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী গোল্ডস্টাইন ক্যাথোড রশ্মি নলে ধনাত্মক আধান আবিষ্কার করেন। তিনি অতি লঘু চাপে বায়ুপূর্ণ একটি কাচনলের মাঝখানে ছিদ্রযুক্ত একটি ক্যাথোড স্থাপন করে তাতে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করে দেখেন যে, ক্যাথোডের ভিতর দিয়ে এক প্রকার রশ্মি নির্গত হয়ে সরলরেখায় বেরিয়ে যাচ্ছে এবং এ রশ্মিগুলো নেগেটিভ বিদ্যুৎক্ষেত্র দ্বারা আকৃষ্ট হয়। এ ধরনের রশ্মিগুলোকে বলা হয় ক্যানাল রশ্মি। এ রশ্মিগুলো কতকগুলো তড়িৎ কণা দ্বারা গঠিত যার ভর ও আধান নির্দিষ্ট প্রকৃতপক্ষে এরাই প্রোটন। 1907 খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী জে. জে. থমসন এর নাম দেন পজিটিভ রশ্মি।

![]()

1911 খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড ইলেকট্রনের ন্যায় প্রোটনও সব পরমাণুর একটি অতি সাধারণ কণা এ তথ্য সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন। সাধারণভাবে হাইড্রোজেন পরমাণুর কক্ষপথের একটি মাত্র ইলেকট্রনকে অপসারণ করলে যে ধনাত্মক আধানযুক্ত কণা ( H’ অবশিষ্ট থাকে তাকেই প্রোটন বলে। তাই প্রোটনের সাধারণ প্রতীক ‘p’ হলেও একে H’ দ্বারাও প্রকাশ করা হয়ে থাকে । পরমাণু মাত্রই এক বা একাধিক প্রোটন এবং সমসংখ্যক ইলেকট্রনের সমষ্টি ।

প্রোটনের চার্জ :

একটি প্রোটনের চার্জ একটি ইলেকট্রনের চার্জের সমান কিন্তু বিপরীত চিহ্নযুক্ত।

![]()

নিউট্রন (1/0n) :

1920 খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড পরমাণুর মধ্যে আধানহীন ও এক একক ভরসম্পন্ন এক প্রকার মূল কণার অস্তিত্বের কথা কল্পনা করেন। পরে বিজ্ঞানী বুথ ও বেকার 1930 খ্রিষ্টাব্দে আলফা রশ্মি ব্যবহার করে নিউট্রন আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানীদ্বয় দ্রুত গতিসম্পন্ন আলফা রশ্মিকে বেরিলিয়াম (Be) এর উপর প্রয়োগ করে পর্যবেক্ষণ করেন যে, এ থেকে এক প্রকার নিরপেক্ষ রশ্মি নির্গত হচ্ছে যা ঋণাত্মক বা ধনাত্মক বা আধানযুক্ত নয় এবং চুম্বকক্ষেত্র দ্বারা আকৃষ্ট হয় না।

এ রশ্মি কতকগুলো নিরপেক্ষ কণার সমন্বয়ে গঠিত এবং এর ভরও নির্দিষ্ট। 1932 সালে বিজ্ঞানী জেমস চ্যাডউইক এ কণাকে নিউট্রন বলে আখ্যায়িত করেন। এর ভেদন ক্ষমতা প্রোটন ও ইলেকট্রনের চেয়ে কয়েকগুণ অধিক। একে ‘n’ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

![]()

পারমাণবিক সংখ্যা :

পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটনের অবস্থান। কোনো একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসে যত সংখ্যক প্রোটন থাকে, প্রোটনের সেই সর্বমোট সংখ্যাকে ঐ মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা বলে। একে ‘Z’ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। 1913 খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী মোসলে সর্বপ্রথম পারমাণবিক সংখ্যা নির্ণয়ের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা, Z = 8. সুতরাং অক্সিজেন নিউক্লিয়াসে ৪টি প্রোটন আছে ।

পারমাণবিক ভর সংখ্যা :

পারমাণবিক ভর সংখ্যা বলতে পরমাণুর নিউক্লিয়াসে অবস্থিত নিউট্রন এবং প্রোটনের সমষ্টির সংখ্যাকে বোঝানো হয়। একে নিউক্লিয়ন সংখ্যাও বলে।

সুতরাং, পারমাণবিক ভর সংখ্যা = (প্রোটন সংখ্যা + নিউট্রন সংখ্যা)। যেমন, কার্বনের পারমাণবিক ভর সংখ্যা 12 বলতে বোঝায় কার্বন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে 6 টি প্রোটন এবং 6 টি নিউট্রন আছে ।

পারমাণবিক ভর সব সময় পূর্ণ হয় কিন্তু ভর সংখ্যা ভগ্নাংশ হয়—

কোনো মৌলের ভরসংখ্যা বলতে ঐ মৌলের নিউক্লিয়াসে উপস্থিত মোট প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যার যোগফলকে বোঝায়। নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রন কখনোই ভগ্নাংশভাবে অবস্থান করে না। এরা পূর্ণ সংখ্যায় বর্তমান থাকে। তাই মৌলের ভর সংখ্যা সব সময় পূর্ণ সংখ্যা হয় । কোনো মৌলের পারমাণবিক ভর বলতে প্রকৃতিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন ভরসংখ্যাবিশিষ্ট আইসোটোপগুলোর গড় ভর C2 পরমাণুর 1/12 অংশের তুলনায় যতগুণ ভারী সে সংখ্যাকেই বোঝায়। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত মৌলসমূহ বাস্তব অর্থে একাধিক আইসোটোপ দ্বারা গঠিত।

তবে এ আইসোটোপগুলোর পরিমাণ কোনো নির্দিষ্ট মৌলে সব সময় নির্দিষ্ট। এক একটি আইসোটোপের ভর পূর্ণসংখ্যা হলেও যখন ঐ মৌলটির গড় পারমাণবিক ভর নির্ণয় করা হয় তখন তার মান কিন্তু আর পূর্ণসংখ্যা থাকে না। এ মান ভগ্নাংশ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ ক্লোরিনের দুটি আইসোটোপ Cl35 ও CI37 এর পরিমাণ যথাক্রমে 75% ও 25% ।

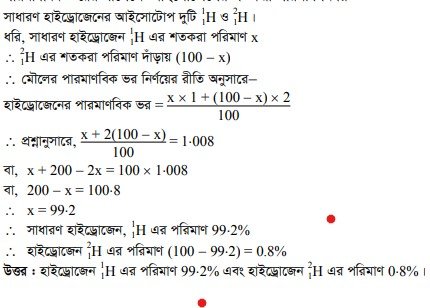

পারমাণবিক ভরের সাপেক্ষে আইসোটোপের শতকরা পরিমাণ নির্ণয়