পর্যায় সারণী আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়। এই পাঠটি “এইচএসসি রসায়ন ১ম পত্র” এর “পর্যায় সারণি ও মৌলের পর্যাবৃত্ত ধর্ম” ইউনিট ২ এর অন্তর্ভুক্ত

পর্যায় সারণী

পর্যায় সারণী

জানা মৌলগুলোর ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করার উদ্দেশ্যে উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিজ্ঞানীদের চেষ্টার শেষ নেই। শুরুতে মৌলগুলোকে ধাতু ও অধাতু এ দুভাগে ভাগ করা হলো। এ ভাগ বেশিদিন টিকে নাই। কারণ এমন কিছু মৌল পাওয়া গেল যাদের মধ্যে ধাতু ও অধাতু এ দুই ধারনের ধর্মই বর্তমান। যেমন— কঠিন (গ্রাফাইড), সিলিকন, আর্সেনিক ইত্যাদি মৌল। এর পর মৌলগুলোকে তার যোজনীর উপর ভিত্তি করে সাজানোর চেষ্টা করা হলো। প্রাথমিকভাবে ভালোই হলো কিন্তু পরবির্ততেই মহাবিপদ এসে হাজির হলো।

সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী মৌলগুলো একই গ্রুপে এসে হাজির হলো। লিথিয়াম (Li), সোডিয়াম (Na), পটাসিয়াম (K) এর মতো তীব্র তড়িৎ ধনাত্মক বিজারক মৌলগুলোর সাথে ফ্লোরিন (F), ক্লোরিন (CI), ব্রোমিন (Br) এর মতো তীব্র তড়িৎ ঋণাত্মক জারক মৌলগুলোর একই গ্রুপে জায়গা হলো। বিজারক মৌলের ধর্মের সাথে জারক মৌলের ধর্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন। ১৮৯২ সালে বিজ্ঞানী জে. ডাবলু, ডোবেরিনার ( J. W. Dobereiner) তাঁর ত্রয়ী সূত্র প্রদান করেন। তাঁর প্রস্তাবনা অনুযায়ী মৌলগুলোকে তিন তিনটি করে ভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। একই শ্রেণির মৌলগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের যথেষ্ট সাদৃশ্য পাওয়া গেল। বিভক্ত ত্রয়ীগুলো ছিল এ ধরনের—

প্রথম ত্রয়ী : Li, Na, K

দ্বিতীয় ত্রয়ী : Cl, Br I

তৃতীয় ত্রয়ী : Fe, Co, Ni

বিজ্ঞানির এ চেষ্টাও সফল হলো না। মাত্র গুটি কয়েক মৌলের ক্ষেত্রে এ ধারণা প্রযোজ্য হয়। প্রধান সমস্যা হলো তখন অনেক মৌলই আবিষ্কার হয় নাই ।

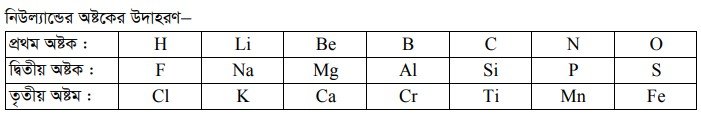

১৮৬২ সালে ফরাসি বিজ্ঞানী ডি স্যান কোর্টোইজ (De Chan Courtois) মৌলগুলো খাড়া করে এমনভাবে সাজানোর চেষ্টা করেন যেন মৌলের অবস্থানগত উচ্চতা মৌলের পারমাণবিক ভরের সমাণুপাতিক হয়। মৌলের এ ধরনের বিন্যাস টেলুরিক স্ক্রু (Telluric Screw) নামে পরিচিত। এ প্রচেষ্টা সফল না হলেও আধুনিক পর্যায় সারণির পথের সন্ধান খুঁজে পাওয়া গেল। এ প্রচেষ্টার ফলে বেড়িয়ে এলো একই ধরনের ধর্মবিশিষ্ট মৌলগুলো পরস্পরের ঠিক উপরে ও নিচে অবস্থান করছে। ১৮৬৪ সালে বিজ্ঞানী জন নিউল্যান্ডস্ (John Newlands) মৌলগুলোকে পারমাণবিক ভরের উপর ভিত্তি করে সাজানোর চেষ্টা করেন। তিনি দেখান, পর্যায় তালিকায় প্রথম মৌলের ধর্মের সাথে অষ্টম মৌলের ধর্মের যথেষ্ট মিল আছে। একইভাবে দ্বিতীয় মৌলের সাথে নবম মৌলের, তৃতীয় মৌলের সাথে দশম মৌলের ধর্মের মিল আছে। এ নিয়মকে নিউল্যান্ডের অষ্টক সূত্র (Law of Octaves) বলা হয় ।

এক্ষেত্রে H ও F এর ধর্মের সাদৃশ্য, Li ও Na এর ধর্মের সাদৃশ্য, Be ও Mg এর ধর্মের সাদৃশ্য, B ও Al এর ধর্মের সাদৃশ্য, C ও Si এর ধর্মের সাদৃশ্য, N ও P এর ধর্মের সাদৃশ্য, O ও S এর ধর্মের সাদৃশ্য, F ও Cl এর ধর্মের সাদৃশ্য ছিল বিশেষভাবে দেখার মতো। নতুন নতুন মৌলের আবিষ্কারের কারণে এ চেষ্টা সফল হলো না। মজার বিষয় হলো তখন পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় মৌলগুলোর আবিষ্কার হয়নি।

১৮৬৯ সালে বিজ্ঞানী লুথার মেয়ার (Lother Meyer) প্রস্তাব করেন নির্দিষ্ট দুরত্বে গিয়ে মৌলগুলো তাদের ধর্মের পর্যায়ক্রমিক আবর্তন ঘটে । তিনি দেখান যে, মৌলগুলোর পারমাণবিক আয়তন ওদের পারমাণবিক ভরের সাথে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হয় ।

কোনো মৌলের পারমাণবিক আয়তন = মৌলটির পারমাণবিক ভর /মৌলটির আপেক্ষিক গুরুত্ব

তিনি মৌলগুলোকে ওদের পারমাণবিক ভরের বিপরীতে পারমাণবিক আয়তনের লেখচিত্র অঙ্কন করেন। কিছু সমস্যা হলো কঠিন অবস্থায় অনেক মৌলের আপেক্ষিক গুরুত্ব সুনির্দিষ্টভাবে জানা সম্ভব হয় না। বহুরূপী মৌল যেমন – C, S ও P। এদের ক্ষেত্রে আরো বেশ কিছু সমস্যার সৃষ্টি হলো।

ঠিক একই সময়ে (১৮৬৯) রাশিয়ান বিজ্ঞানী দ্রিমিত্রি মেন্ডেলিফ (Dmitri Mendeleev) মৌলগুলোর পারমাণবিক ভর অনুসারে সাজানোর ক্ষেত্রে পর্যায় সূত্র প্রকাশ করে। তিনি প্রস্তাব করেন— “মৌলসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলি তাদের ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক ভরের সাথে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়।” অর্থাৎ মৌলগুলোকে তাদের পারমাণবিক ভরের উচ্চক্রম অনুসারে সাজালে দেখা যায় নির্দিষ্ট দূরত্বের পর প্রায় একই ধর্ম সম্পন্ন মৌলের আবির্ভাব ঘটে। তিনিই প্রথম মৌলগুলোকে পর্যায় ও গ্রুপ বা শ্রেণি বরাবর ভাগ করেন । তিনি মৌলগুলোকে সাতটি পর্যায় ও আটি শ্রেণি হিসেবে ভাগ করেন।

মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণির বেশ কিছু ত্রুটি দেখা যায়। যেমন— আইসোটোপের স্থান, হাইড্রোজেনের স্থান, একই ধর্ম সম্পন্ন মৌলের ভিন্ন গ্রুপে স্থান এবং ভিন্ন ধর্ম সম্পন্ন মৌলের একই গ্রুপে স্থান এ ধরনের বিভিন্ন জটিলতা দেখা দেয়ায় এ পদ্ধতির কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যায় ।

বিশেষ করে ল্যান্থানাইড ও অ্যাকটিনাইড সিরিজের ক্ষেত্রে আরো বেশি অসুবিধার দেখা যায়। ষষ্ঠ পর্যায়ের মৌল ল্যান্থানাইড, La(57) এর সাথে পরবর্তী ১৪টি মৌলকে (58–71 পর্যন্ত) একই স্থানে স্থান দেয়া হয়েছিল। কিন্তু একই স্থানে ১৫টি মৌলকে স্থান দেয়া সম্ভব নয়। এ কারণে ল্যান্থানাইড সিরিজের ১৫টি মৌলকে মূল পর্যায় সারণির নিচে স্থান দেয়া হয়।

একইভাবে ৭ম পর্যায়ের মৌল অ্যাকটিনাইড, Ac(89) এর সাথে পরবর্তী আরো ১৪টি মৌল (90–103 পর্যন্ত) একই স্থানে স্থান দেয়া হয়েছে। ল্যান্থানাইড সিরিজের মৌলের মতো এদেরকেও অ্যাকটিনাইড সিরিজ নাম দিয়ে মূল পর্যায় সারণির নিচে রাখা হয়। মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণির এত সব ত্রুটির কারণে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, মৌলসমূহকে পারমাণবিক ভরের উপর ভিত্তি করে সাজানো সম্ভব নয়। নিশ্চিয়ই মৌলের পরমাণুর গঠনভিত্তিক এমন কোনো উপাদানের মূখ্য ভূমিকা আছে যার প্রভাবে মৌলসমূহের মধ্যে পর্যায়ভিত্তিক ধর্ম প্রকাশ পেয়ে থাকে।

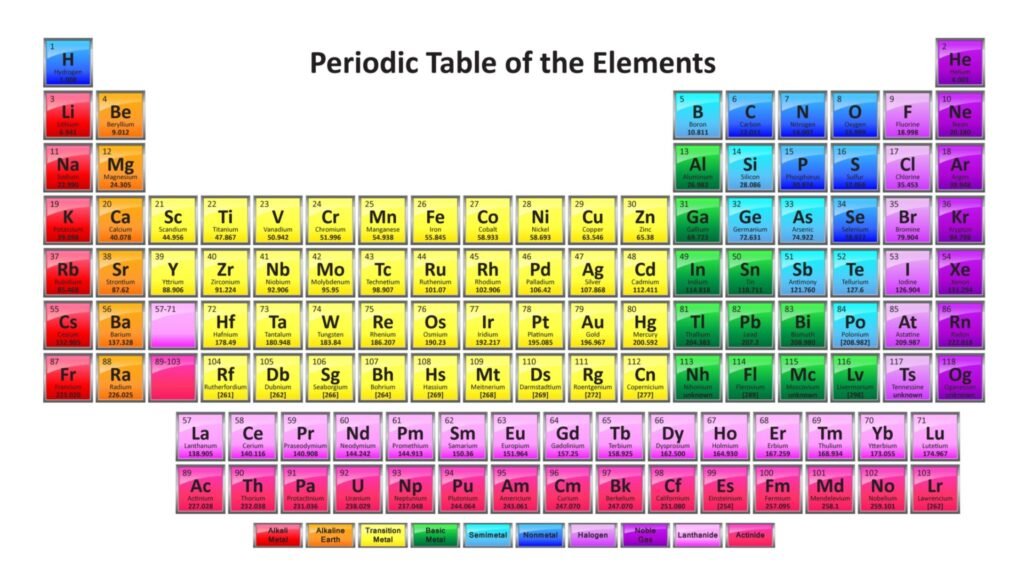

১৯১৩ সালে বিজ্ঞানী জে. মোসলে (J. Mosley) তার X-ray পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, মৌলসমূহের ধর্মাবলি তাদের পরমাণুর প্রোটন সংখ্যার উপর নির্ভরশীল। তখন সব বিজ্ঞানী স্বীকার করেন যে, পর্যায় সারণির মূল ভিত্তি হচ্ছে পারমাণবিক সংখ্যা, পারমাণবিক ভর নয়। তাই আধুনিক পর্যায় সূত্রকে এভাবে বর্ণনা করলেন- “মৌলসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলি তাদের পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়।” ১৯১৪ সালে বিজ্ঞানী নীলস্ বোর (Neils Bohr) আধুনিক দীর্ঘ পর্যায় সারণির কাঠামো তৈরি করেন। এ পর্যায় সারণিেেত ১৮টি গ্রুপ ও আপাতত সাতটি পর্যায় হিসেবে মৌলগুলোকে স্থান দেয়া হয়েছে।

আধুনিক পর্যায় সারণি :

পর্যায় সারণি মৌলগুলোকে সুনির্দিষ্ট স্থানে স্থান দেওয়ার ক্ষেত্রে এমন একটি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা যে ব্যবস্থার মাধ্যমে আবিষ্কৃত মৌলগুলোকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, একজন শিক্ষানবিস রসায়নবিদ স্বল্প সময়ের মধ্যে আবিষ্কৃত মৌলগুলো সম্পর্কে সঠিক ও পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করতে পারেন। ইলেকট্রন বিন্যাসই পর্যায় সারণির মূলভিক্তি । আধুনিক পর্যায় সারণিতে মৌলগুলোকে পর্যায় ও গ্রুপ বরাবর ভাগ করা হয়েছে। আপাতত সাতটি পর্যায় ও আঠারোটি গ্রুপ বর্তমান। পর্যায়গুলোকে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পর্যায় এভাবে ভাগ করা হয়েছে।

গ্রুপগুলোকে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ও 18 এভাবে ভাগ করা হয়েছে। আধুনিক পর্যায় সারিতে মৌলগুলোকে আবার s, p, d ও f-ব্লক এভাবেও ভাগ করা হয়েছে। মৌলের পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস করার পর ঐ মৌলের সর্বশেষ ইলেকট্রনটি যে অরবিটালে প্রবেশ করবে মৌলটি ঐ ব্লকের মৌল। যেমন H-মৌলের পরমাণুর ইলেকট্রনটি s-অরবিটালে প্রবেশ করে বলে H মৌলটি s-ব্লকের অন্তরভুক্ত। Na মৌলের ১১তম ইলেকট্রনটি 3s অরবিটালে প্রবেশ

করে বিধায় Na মৌলটিও s-ব্লকের মৌল। Ca মৌলের ২০তম ইলেকট্রনটি 4s অরবিটালে প্রবেশ করে বলে Ca মৌলটি s-ব্লকের মৌল। B মৌলের ৫ম ইলেকট্রনটি 2p অরবিটালে প্রবেশ করে বলে B p-ব্লকের মৌল। N মৌলের ৭ম ইলেকট্রনটি 2p অরবিটালে প্রবেশ করে বলে N মৌলটি p ব্লকের মৌল। Sc মৌলের ২১তম ইলেকট্রনটি 3d অরবিটালে প্রবেশ করে বলে Sc d-ব্লকের মৌল। Fe মৌলের ২৬তম ইলেকট্রনটি 3d অরবিটালে প্রবেশ করে বলে Fe d-ব্লকের মৌল ।

পর্যায় তালিকার 1 ও 2 গ্রুপের মৌলগুলো s-ব্লকের মৌল। 1, 3, 14, 15, 16, 17 ও 18 তম গ্রুপের মৌলগুলো p-ব্লকের মৌল। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ও 12 তম গ্রুপের মৌলগুলো d-ব্লকের মৌল। ল্যান্থানাম, La (57) এর পরবর্তি ১৪টি মৌল f-ব্লকের মৌল। একইভাবে অ্যাক্টেনিয়াম, Ac (89) এর পরবর্তি ১৪টি মৌল f-ব্লকের মৌল। f-ব্লকের মৌলগুলোকে 3 নং গ্রুপের মৌলের সাথে স্থান দেয়া হয়। যদি পর্যায় তালিকা আলাদাভাবে এ মৌলগুলোকে স্থান দেয়া হয় ।

পর্যায় তালিকার ১ম পর্যায়ে মাত্র দুটি মৌল, H ও He। ২য় পর্যায়ে মৌলের সংখ্যা ৮টি। ৩য় পর্যায়ে মৌলের সংখ্যা ৮টি। অর্থ পর্যায়ে মৌলের সংখ্যা ১৮টি। ৫ম পর্যায়ে মৌলের সংখ্যা ১৮টি। ৬ষ্ঠ পর্যায়ে মৌলের সংখ্যা ৩২টি। ৭ম পর্যায়েও মৌলর সংখ্যা ৩২টি। ল্যান্থানাম, La(57) সহ পরবর্তী আরো ১৪টি মৌল অর্থাৎ এ ১৫টি মৌলকে ল্যান্থানাইড সিরিজের মৌল বলা হয়। একইভাবে অ্যাক্টেনিয়াম, Ac(89) সহ পরবর্তি আরো ১৪টি মৌল অর্থাৎ এ ১৫টি মৌলকে অ্যাক্টেনাইড সিরিজের মৌল বলা হয়। পর্যায় তালিকার ১নং গ্রুপের মৌলগুলোর মধ্যে H ভিন্ন বাকী মৌলগুলোকে ক্ষারধাতু বলা হয়। ২নং গ্রুপের মৌলগুলোকে মৃৎক্ষার ধাতু বলা হয়। ১৮তম গ্রুপের মৌরগুলোকে নবেল গ্যাস বলা হয়। He মৌলটি s-ব্লক মৌল হলেও পর্যায় তালিকায় তার অবস্থান ১৮তম গ্রুপের মৌলের উপরে। কারণ He রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয়।

মৌলের পর্যায় সূত্র নিয়ে বিস্তারিত ঃ