রাসায়নিক বিক্রিয়া আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়। এই পাঠটি “এইচএসসি রসায়ন ১ম পত্র” এর “রাসায়নিক পরিবর্তন” ইউনিট ৫ এর অন্তর্ভুক্ত।

Table of Contents

রাসায়নিক বিক্রিয়া

রাসায়নিক বিক্রিয়া ও গ্রিন কেমিস্ট্রি (Chemical Reaction and Green Chemistry)

পূর্বে পরীক্ষা পদ্ধতির সীমাবদ্ধতার কারণে রাসায়নিক পদার্থের পরিবেশ ও প্রাণীর উপর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে তেমন জানা যায়নি। বর্তমানে ব্যাপকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার ও তার ক্ষতিকর বিপজ্জনক প্রভাব স্পষ্ট হওয়ায় ও আধুনিক পরীক্ষা পদ্ধতির কল্যাণে বিষাক্ত ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থ শনাক্তকরণ সহজ হয়েছে। তাই রসায়ন শিল্পকারখানায় ও গবেষণাগারে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন হ্রাস বা বন্ধ করা, ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য হ্রাস, শ্রমিক ও ভোক্তাদের ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থের ব্যবহার হ্রাস বা বন্ধ বা প্রতিস্থাপন করার জন্য সবুজ রসায়নে নতুন বিকল্প উৎপাদ অনুসন্ধান এবং সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার আবিষ্কার, পরিবর্তন, পরিমার্জন, ডিজাইন ও প্রয়োগ অধ্যয়ন করা হয় ।

লিমিটিং বিক্রিয়ক ও অতিরিক্ত বিক্রিয়ক (Limiting and Excess Reactant) :

কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় একাধিক বিক্রিয়ক থাকলে প্রত্যেক বিক্রিয়ক তুল্য পরিমাণে ব্যবহার করা সম্ভব না। কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তুল্য পরিমাণ অপেক্ষা যে বিক্রিয়ক বেশি থাকে ঐ বিক্রিয়ক বিক্রিয়া শেষে কিছু পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে। এ বিক্রিয়ককে ‘অতিরিক্ত বিক্রিয়ক’ (Excess reagent) বলে। আর যে বিক্রিয়ক তুল্য পরিমাণ অপেক্ষা কম থাকে ও বিক্রিয়ায় সম্পূর্ণরূপে বিক্রিয়া করে নিঃশেষ হয় তাকে ‘লিমিটিং বিক্রিয়ক’ (Limiting reagent) বলে। কাজেই বিক্রিয়া শেষে লিমিটিং বিক্রিয়ক শেষ হয়ে গেলেও অতিরিক্ত বিক্রিয়ক আর উৎপাদে পরিণত হতে পারে না।

তাই অতিরিক্ত বিক্রিয়কের কিছু পরিমাণ হয় বর্জ্যে পরিণত হয় নতুবা উৎপাদের সাথে ভেজাল হিসেবে মিশ্রিত থাকে। যেমন— হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের বিক্রিয়া থেকে দেখা যায় ৷ মোল হাইড্রোজেনের তুল্য পরিমাণ হচ্ছে । মোল ক্লোরিন। কিন্তু 1 মোল হাইড্রোজেনের সাথে 1-5 মোল ক্লোরিন নিয়ে বিক্রিয়া সম্পূর্ণ করলে হাইড্রোজেন সম্পূর্ণরূপে বিক্রিয়া করে নিঃশেষ হলেও 0.5 মোল ক্লোরিন অবশিষ্ট থাকে। এক্ষেত্রে হাইড্রোজেন লিমিটিং বিক্রিয়ক ও ক্লোরিন অতিরিক্ত বিক্রিয়ক যা উৎপাদ হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের সাথে ভেজাল হিসেবে মিশ্রিত থাকে। এ বর্জ্য হ্রাস ও বিশুদ্ধ উৎপাদ তৈরির প্রক্রিয়া সবুজ রসায়নের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

স্টয়কিওমেট্রি ও উৎপাদের শতকরা পরিমাণ (Stoichiometry and Percentage of Yield) :

কোনো নির্দিষ্ট একটি বিক্রিয়ক অপর কোনো বিক্রিয়কের সাথে নির্দিষ্ট অনুপাতে বিক্রিয়া করে নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদ তৈরি হয়। এক্ষেত্রে একটি বিক্রিয়কের সাথে অপর বিক্রিয়কের ভর অনুপাতে বা আয়তন অনুপাতে বা মোল অনুপাতে বিক্রিয়ায় উৎপাদ তৈরি হয়। রসায়নের যে শাখায় বিক্রিয়ার সমতাকৃত সমীকরণ ব্যবহার করে বিক্রিয়ক ও উৎপাদ অণুর সংখ্যা, মোল সংখ্যা, ভর বা আয়তন হিসাব করা হয় তাকে stoichiometry (গ্রিক Stoikhein অর্থ Clement ও metron অর্থ messure) বলে। Stoichiometry-তে বিক্রিয়কের পরিমাণ ও উৎপাদের পরিমাণের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়। এর সাহায্যে অতিরিক্ত বিক্রিয়কের পরিমাণ, লিমিটিং বিক্রিয়ক ও উৎপাদের শতকরা পরিমাণ নির্ণয় করা যায় ।

কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সব সময় বিশুদ্ধ বিক্রিয়ক ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। শিল্পক্ষেত্রে বা সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভেজালযুক্ত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয়। তাই কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ উৎপাদ পাওয়া যায় না। সবচেয়ে বিশুদ্ধ রাসায়নিক পদার্থসমূহ প্রায় 95.5% বিশুদ্ধ হয়। এদেরকে অ্যানালার (Analar) বলে। বিক্রিয়কের সাথে ভেজাল থাকায় উৎপাদের কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ অপেক্ষা প্রাপ্ত উৎপাদের পরিমাণ সর্বদা কম হয়। Stoichiometry-তে সর্বদা লিমিটিং বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদ ও অন্য বিক্রিয়কের পরিমাণ হিসাব করা হয়। কোনো বিক্রিয়ার উৎপাদের শতকরা পরিমাণ হিসাব করে বিক্রিয়কে ভেজালের পরিমাণ, সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার দক্ষতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

উৎপাদ = প্রাপ্ত উৎপাদের প্রকৃত পরিমাণ/তাত্ত্বিকভাবে প্রাপ্য উৎপাদের পরিমাণ x 100%

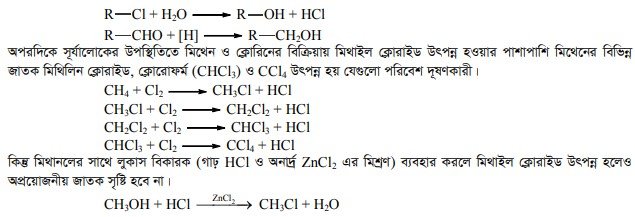

অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎপাদের শতকরা পরিমাণ 65–90% হয় এবং 10–35% বিক্রিয়ক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। সবুজ রসায়নে এমন পরিকল্পনা ও সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয় যেন বিক্রিয়ক সর্বোচ্চ পরিমাণে উৎপাদে পরিণত হয়। প্রয়োজনে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে বিষাক্ত ও পরিবেশ দূষণকারী উৎপাদ উপজাত বা সহউৎপাদ (By-Product) ও পার্শ্ব উৎপাদ (Side-Product) উৎপাদন রোধ বা হ্রাস করার উপর সবুজ রসায়নে (Green Chemistry) গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । যেমন— অ্যালকাইল ক্লোরাইডের ক্ষারীয় আর্দ্রবিশ্লেষণে অ্যালকোহলের পাশাপাশি HCI উৎপন্ন হয় যা পরিবেশ দূষণকারী। কিন্তু অ্যালডিহাইড বা কিটোনের প্রভাবকীয় বিজারণে অ্যালকোহল সংশ্লেষণ করলে পরিবেশ দূষণকারী উপজাত HCl উৎপাদন হবে না।

CFC, বেনজিন, CCL, CHCb, পার-অক্সাইড ইত্যাদি দ্রাবক হিসেবে পরিবেশ ও প্রাণীর জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হওয়ায় বর্তমানে পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়নের জন্য সুপারক্রিটিক্যাল CO2 (31-5°C ও 72 9 atm চাপে তরল CO2) ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কারণ এটি সহজপ্রাপ্য, অদাহ্য, সাশ্রয়ী, নিম্ন সান্দ্রতা ও বিষাক্ততা এবং শূন্য পৃষ্ঠটান বিশিষ্ট। এছাড়া CFC এর মতো অপোলার ও এর বাষ্পীভবন তাপ নিম্ন ।

উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে ১৯৯১ সালে Paul Anastas সর্বপ্রথম গ্রিন কেমিস্ট্রি ধারণার অবতারণা করেন। সবুজ রসায়নে (Green Chemistry) মূলত পরিবেশবান্ধব যৌগ ও তার উৎপাদন কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়। এটি মূলত রাসায়নিক গবেষণা ও প্রকৌশলের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর যৌগের ব্যবহার ও উৎপাদন নিরুৎসাহিত করে। পরিবেশের উপর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত বিক্রিয়ক ও উৎপন্ন উৎপাদের ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাসকল্পে সবুজ রসায়নের অধ্যয়ন ও অনুশীলন আবশ্যক ।

পল এনাসথাস এবং পরবর্তীতে United States Environment Protection Agency ও John C Warner সবুজ রসায়নের ১২টি নীতি প্রণয়ন করেন। নিচে এসব নীতিমালা আলোচনা করা হলো :

১. প্রতিরোধ : রাসায়নিক বর্জ্য সৃষ্টির পর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বা পরিষ্কার করার চেয়ে বর্জ্য সৃষ্টির পূর্বে তা প্রতিরোধ করা। শিল্প কল- কারখানা ও ল্যাবরেটরিতে সৃষ্ট বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যয়বহুল, জটিল, কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ। এছাড়া বর্জ্যের নিরাপদ নিঃসরণ সম্ভব না হলে তা প্রাণী ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। এজন্য শিল্প কল-কারখানায় ও ল্যাবরেটরিতে ম্যাক্রো পদ্ধতির পরিবর্তে মাইক্রো ও সেমি মাইক্রো বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে পরিমিত পরিমাণ বিক্রিয়ক, দ্রাবক, বিকারক ও প্রভাবক ব্যবহার করলে রাসায়নিক বর্জ্য উৎপাদন বহুলাংশে হ্রাস পায়। এতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আর্থিক শ্রম ও শক্তির অপচয় হ্রাস পায় এবং সময়ও বাঁচে ।

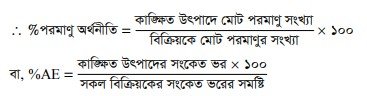

২ . পরমাণু অর্থনীতির সর্বোচ্চকরণ : পরমাণু অর্থনীতি হচ্ছে রাসায়নিক রূপান্তরকরণ দক্ষতার পরিমাপক। অর্থাৎ কোনো রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সর্বোচ্চ কী পরিমাণে বিক্রিয়ক কী পরিমাণ উৎপাদ পরমাণুতে পরিণত হয় তা পরমাণু অর্থনীতি (Atom Economy-AE) থেকে জানা যায়। কোনো বিক্রিয়ার কাঙ্ক্ষিত উৎপাদের মোট পরমাণু সংখ্যা ও বিক্রিয়কের মোট পরমাণু সংখ্যার অনুপাতকে পরমাণু অর্থনীতি বলে।

কোনো যৌগের সংশ্লেষণ পদ্ধতি এমনভাবে প্রণয়ন করা যেন বিক্রিয়ক কাঁচামাল সম্পূর্ণরূপে বা সর্বোচ্চ পরিমাণে উৎপাদে পরিণত হয়। যেমন— হেবার বোস পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়া উৎপাদনের ক্ষেত্রে অত্যানুকূল তাপমাত্রা (400-500°C), 200 atm চাপ, Fe-চূর্ণ বা Fe3O4-প্রভাবক এবং KOH ও ALO, মিশ্রণ প্রভাবক সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করলে বিক্রিয়ক N2 ও H2 সর্বোচ্চ পরিমাণে অ্যামোনিয়ায় পরিণত হয় এবং বর্জ্য সর্বনিম্ন হয়।

৩. নিরাপদ উৎপাদ : উৎপাদিত রাসায়নিক পদার্থ এমন হবে যেন তা মানুষ ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর না হয় বা কম ক্ষতিকর হয়। অর্থাৎ উৎপাদিত রাসায়নিক পদার্থ মানুষ, উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণী ও পরিবেশের ক্ষতি করে এমন পদার্থের উৎপাদন, প্রয়োগ অথবা ব্যবহার সবুজ রসায়নে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন- CFC গ্যাস (ফ্রিয়ন-11- CFCI; ফ্রিয়ন-12- FC2Ch) ওজোন স্তর ক্ষয় করে ফলে সূর্যের ক্ষতিকর uv-রশ্মি পৃথিবীতে এসে মানুষ ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। এজন্য CFC, DDT ইত্যাদির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অপরদিকে রাসায়নিকভাবে কম ক্ষতিকর পদার্থের ব্যবহার উৎসাহিত করা হয়েছে।

৪. উৎপাদের বিষক্রিয়া হ্রাস : উৎপাদিত পদার্থের বিষক্রিয়া হ্রাসের সময় যেন তার কার্যকারিতা অক্ষুণ্ণ থাকে ।

৫. নিরাপদ দ্রাবক ও সহায়ক পদার্থ : দ্রাবক, পৃথকীকরণ বিকারক (Separating regent) প্রভৃতির অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা এবং নিরাপদ দ্রাবক ও সহায়ক পদার্থ ব্যবহার করা। বিষাক্ত দ্রাবক ও সহায়ক পদার্থের (Auxiliaries বা Assisting substances) ব্যবহার নিরাপদ ও সাশ্রয়ী দ্রাবক ও সহায়ক পদার্থের দ্বারা প্রতিস্থাপন বা হ্রাস করা। যেমন- CFC, বেনজিন, পারঅক্সাইড, ক্লোরোফর্ম, CCL এর পরিবর্তে নিরাপদ সবুজ দ্রাবক সুপারক্রিটিকাল CO2, পানি, অ্যালকোহল ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

৬. শক্তির কর্মদক্ষতার পরিকল্পনা : কোনো পদার্থের সংশ্লেষণ পদ্ধতি যেন SATP-তে সম্পন্ন হয় এবং উচ্চতর তাপমাত্রা সম্পন্ন পদ্ধতির ক্ষেত্রে পরিবেশগত এবং অর্থনৈতিক প্রভাব বিবেচনা করা। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনা করে যে সকল রাসায়নিক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উচ্চ তাপমাত্রা ও চাপ প্রয়োজন হয়। ঐ সকল সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও শক্তির অপচয় রোধ করার জন্য নতুন কার্যকর পদ্ধতিতে বিক্রিয়া সাধারণ তাপমাত্রা ও চাপে সম্পন্ন করা যায়। এতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খরচ কম হবে এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে।

৭. নিরাপদ কাঁচামাল ব্যবহার : যৌগ উৎপাদনের কাঁচামাল যতদূর সম্ভব নিরাপদ, নবায়নযোগ্য, সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী বিবেচনা করা। বর্তমানে অনেক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার প্রাথমিক কাঁচামালের উৎস হচ্ছে পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামের বিশোধনে প্রাপ্ত রাসায়নিক পদার্থ যা নবায়নযোগ্য, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী নয়।

৮. প্রভাবকীয় বিক্রিয়ক ব্যবহার : Stoichiometric বিকারক ব্যবহারের চেয়ে প্রভাবকীয় বিকারক ব্যবহারে গুরুত্ব দেওয়া। কারণ প্রভাবক বিক্রিয়ার সক্রিয়ন শক্তি, তাপমাত্রা, বিকারক নির্ভর বর্জ্য, অনাকাঙ্ক্ষিত পার্শ্ব বিক্রিয়া হ্রাস করে ও বিক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি করতে পারে। এমনকি প্রয়োজনে বিক্রিয়ার গতি হ্রাসে প্রভাবক ব্যবহার করে বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা যায় ও সামান্য পরিমাণ প্রভাবক ব্যবহার করে বহুবার বিক্রিয়া ঘটানো যায়। কিন্তু সংখ্যানুপাতিক বিকারকের বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা যায় না যা শুধু নির্দিষ্ট সংখ্যানুপাতে বিক্রিয়া করে (যেমন— তীব্র এসিড-ক্ষার, জারক-বিজারকের বিক্রিয়া)।

৯. ক্ষুদ্রাংশকরণ পরিকল্পনা : ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার শেষে যেন পরিবেশে জমা না হয় এবং ভেঙে গিয়ে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয় এমন পদার্থে পরিণত হয়। পলিমার পদার্থসমূহ ও তার তৈরি জিনিসপত্র, DDT ইত্যাদি বায়োডিগ্রেডেবল না হওয়ায় পরিবেশে জমা হয় এবং পুড়িয়ে ভাঙতে গেলে পরিবেশ, প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর পদার্থে পরিণত হয়। এজন্য DDT নিষিদ্ধ ও পলিমার উৎপাদের অব্যবহৃত বর্জ্য পূনঃরুদ্ধার ও পূনঃব্যবহার করা হয়। এজন্য বায়োডিগ্রেডেবল উৎপাদ উৎপাদনের পরিকল্পনা করতে হবে।

১০. বিক্রিয়ায় সময় অপ্রয়োজনীয় জাতক (Derivative) সৃষ্টি রোধ করা। এজন্য ন্যূনতম ধাপে বিক্রিয়া সংঘটন, ভৌত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া পরিমার্জন, বিক্রিয়ার শর্ত পরিবর্তন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১১. যথাসময়ে দূষণ : গবেষণাগারের বিশ্লেষণ পদ্ধতিসমূহ যেন সময়োপযোগী হয় এবং সেক্ষেত্রে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ উপযোগী হওয়া আবশ্যক।

১২. দুর্ঘটনা প্রতিরোধ : কোনো রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত ও উৎপন্ন পদার্থ এমন হয় যেন রাসায়নিকভাবে কম তীব্র হয় এবং হঠাৎ নির্গত হওয়া বা বিস্ফোরণ ঘটা বা আগুন ধরে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা যেন না থাকে।

বিক্রিয়ার দিক— একমুখী ও উভমুখী বিক্রিয়া (Direction of Reaction : Irreversible and Reversible Reaction)

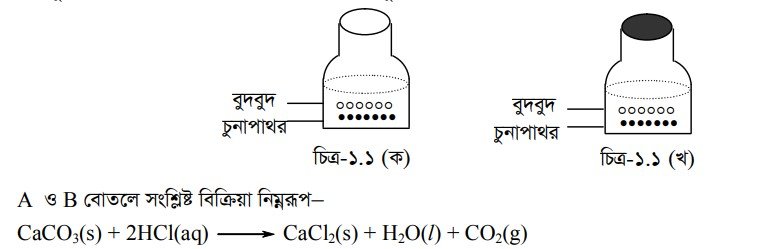

দুটি স্বচ্ছ ছিপিযুক্ত প্লাস্টিকের বোতল নিয়ে উভয় বোতলে lg পরিমাণ চুনাপাথর নিয়ে তাতে 2ml করে লঘু HCI যোগ করুন। একটি বোতল বায়ুরোধী করে ছিপি লাগান এবং অপর বোতলের মুখ খোলা রেখে পর্যবেক্ষণ করুন।

A ও B বোতলের গায়ে হাত দিয়ে চাপ প্রয়োগ করে লক্ষ করুন A বোতলে চাপ সৃষ্টি হয়নি কিন্তু B বোতলে চাপ সৃষ্টি হয়েছে। কারণ কী? একটু ভেবে দেখুন ।

A বোতলে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বুদবুদ আকারে বের হচ্ছে কিন্তু B বোতলে ছিপিযুক্ত থাকায় উৎপন্ন গ্যাস বের হতে পারছে না। ফলে গ্যাস অণুগুলো বোতলের দেয়ালে বল প্রয়োগ করে বলে চাপ সৃষ্টি হয়। উৎপন্ন চাপের কারণে CO2 গ্যাস কিছু পরিমাণে পুনরায় বিক্রিয়া মিশ্রণের পানি ও ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনেট ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড উৎপন্ন করে।

অপরদিকে A বোতলের উৎপাদ CO2 বিক্রিয়া স্থান ত্যাগ করায় সবগুলো উৎপাদ সহাবস্থানে থাকে না। ফলে উৎপাদগুলো পুনরায় পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড উৎপন্ন করতে পারে না । উপরের পরীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কোনো কোনো বিক্রিয়া তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে শুধু বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদে পরিণত হতে পারে। আবার তাপ, চাপ, ঘনমাত্রা প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক নিয়ামক পরিবর্তন করে উৎপাদকে বিক্রিয়কে পরিণত করা যায়।

কোনো বিক্রিয়ার বিক্রিয়কগুলোর উৎপাদে পরিণত হওয়ার বিক্রিয়াকে সম্মুখমুখী বিক্রিয়া এবং উৎপাদগুলোর বিক্রিয়কে পরিণত হওয়ার বিক্রিয়াকে পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়া বলে।

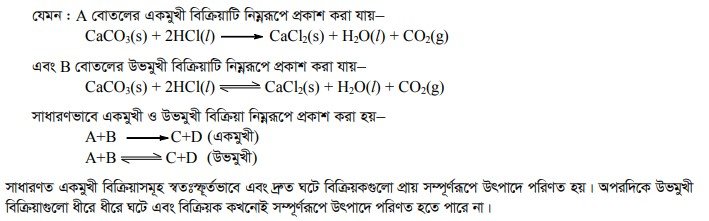

সুতরাং যে বিক্রিয়া শুধু সম্মুখদিকে সংঘটিত হয় কিন্তু পশ্চাৎদিকে সংঘটিত হতে পারে না, তাকে একমুখী বিক্রিয়া বলে। অপরদিকে যে বিক্রিয়া সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিকে সংঘটিত হতে পারে তাকে উভমুখী বিক্রিয়া বলে ।

একমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়ক ও উৎপাদের মধ্যে একমুখী তীর চিহ্ন (→) ব্যবহার করে বিক্রিয়ার সমীকরণ উপস্থাপন করা হয়। অপরদিকে বিক্রিয়ক ও উৎপাদের মধ্যে উভমুখী তীর চিহ্ন () ব্যবহার করে উভমুখী বিক্রিয়ার সমীকরণ উপস্থাপন করা হয়।

রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত ঃ